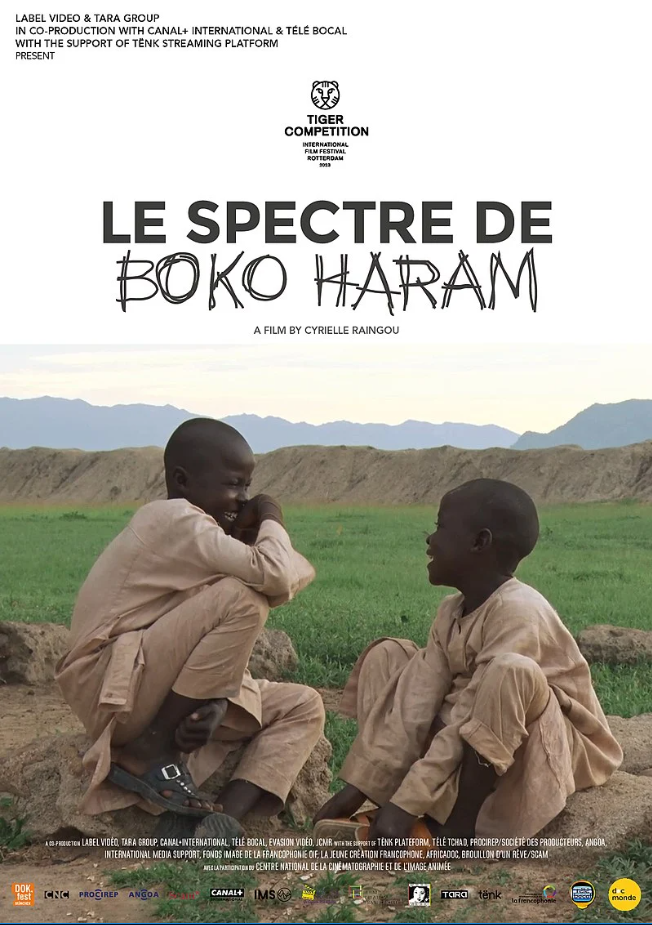

Le spectre de Boko Haram

Dimanche 3 Novembre - Le Scènacle - 5€

Dimanche 3 Novembre - Le Scènacle - 5€

Réalisé par Cyrielle RAINGOU

2023 - Documentaire – Cameroun – 1h10 mn

Les frappes du groupe terroriste Boko Haram dans le village de Kolofata, à l’Extrême-Nord du Cameroun durent depuis 2013. Même si actuellement leurs exactions se raréfient, la menace reste réelle ; omniprésente. Dans cet univers post apocalyptique, un groupe d’enfants en classe de Cours Préparatoire s’adaptent et se réinventent en jonglant entre études occidentale, coranique, et d’immenses tâches ménagères et champêtres qui leur incombent. Constamment sujets à un relâchement quand tout devient très sérieux, ils trouvent toujours du temps entre deux corvées pour se divertir. Cette tragédie a pour principaux personnages Falta, Ladji, Ibrahim, Mohammed, Ismaela et Maloum. Ils ont tous entre 4 ans et 11 ans, très dynamiques, toujours en perpétuel mouvement, tout en se forgeant leur place dans une société où les figures parentales sont en train de disparaître.

Falta et Ladj sont frère et sœur. Leur père et leur oncle ont été tués par une déflagration déclenchée par un kamikaze sous leurs yeux effrayés d’enfants. Aujourd’hui, ils aident leur mère dans divers travaux champêtres et domestiques tout en se focalisant sur leurs études. Ladji très timide, parle peu et suit constamment sa grande sœur dans tout ce qu’elle fait. Falta en véritable meneuse, dirige d’une main de fer les garçons.

Fespaco 2023 : prix Paul Robeson de la meilleure première œuvre documentaire Festival international du film de Rotterdam 2023 : prix du Tiger Award

Saveurs d'Afrique

Le menu aux saveurs d’Afrique sera servis le 8 Novembre dans les écoles de la Ville accompagnées

par la cuisine centrale (environ 5.000 repas):

- Taboulé aux pois chiches et coriandre

- Emincé de légumes au curcuma

- Purée de patate douce

- Yaourt à l’ananas

- Pâtisserie orientale

Un accompagnement en place depuis le premier festival de 1996 pour faire le lien entre les écoles et

le festival. Un grand merci à Anthony Pelleteret Chef de Service Restauration - Direction de

l’Education.

Tout comme la pomme de terre, la patate douce est un tubercule facile à cuisiner. Légèrement sucré

et à la chair orangée, elle est gorgée de vitamines. Confectionnez une belle purée de patates douces

pour dire bye bye à la grisaille. Rapide, simple et économique, cette recette va probablement devenir

un de vos must en cuisine. Tout le monde va l’adorer à commencer par les petits qui raffolent de la

fameuse tubercule. Tout le monde à table !

Voir la recette :

Purée de patates douces

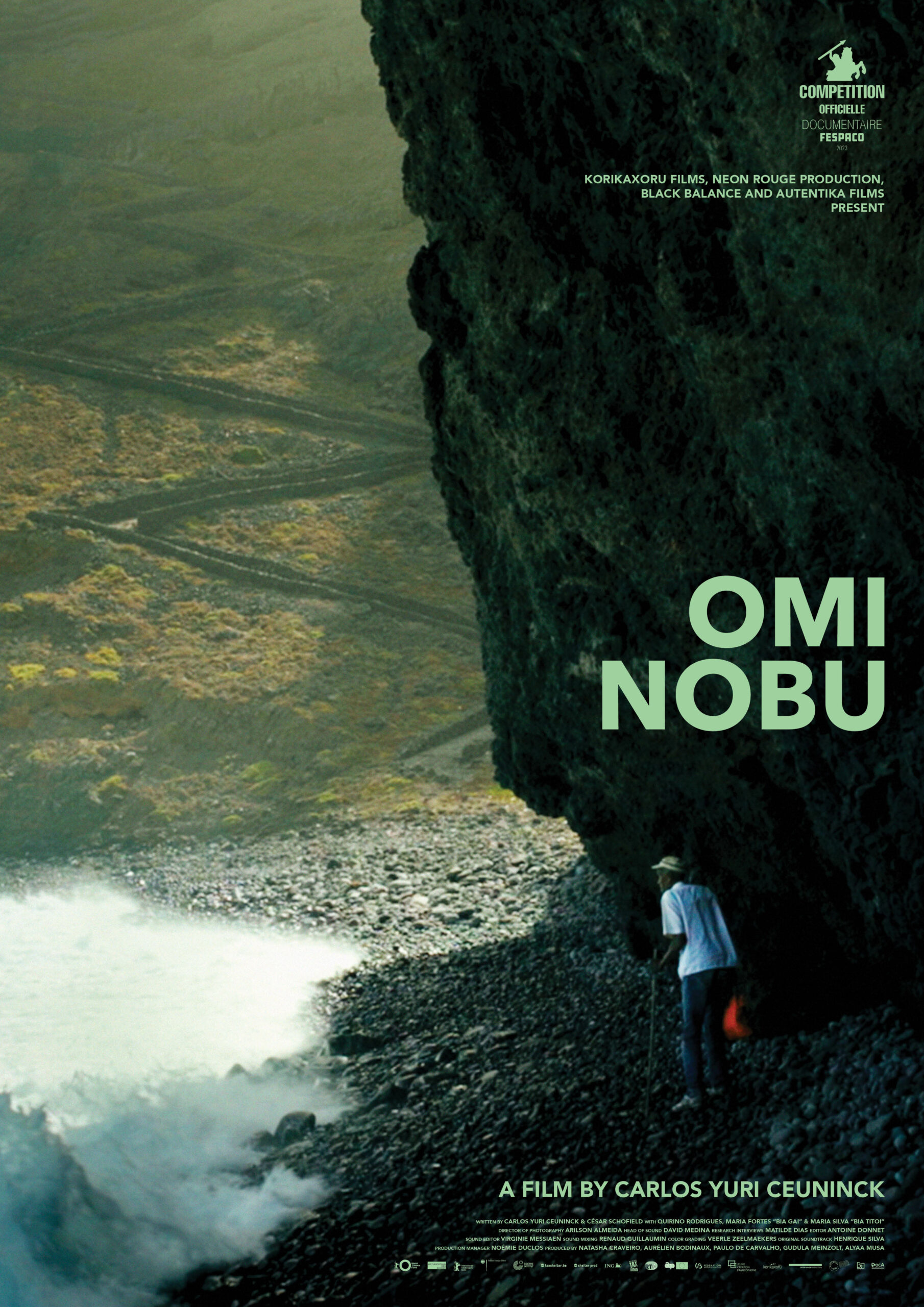

Omi Nobu, l'homme nouveau

Lundi 4 Novembre - Le Scènacle - 5€

Lundi 4 Novembre - Le Scènacle - 5€

Réalisé par : Carlos Yuri Ceuninck

2022 – Documentaire - Cap Vert, France, Belgique, Soudan- 1h30 mn

Quirino, un homme de 76 ans, habite depuis plus de 30 ans dans un village abandonné, au fond d’une profonde vallée, entre la mer et les montagnes. Commençant à se sentir vieillir, Quirino est confronté au dilemme d’avoir à quitter le seul endroit qu’il n’ait jamais connu ou d’y terminer ses jours.

Sélections et distinctions

2024 • Stlouis Docs - Festival du film documentaire de Saint-Louis • Saint Louis (Sénégal) •

Compétition internationale

2024 • Hot Docs - Canadian International Documentary Festival • Toronto (Canada) • Sélection

2024 • DOK.fest München • Munich (Allemagne) • DOK.horizonte Competition – Cinema of Urgency

2024 • FCAT - Festival de Cine Africano de Tarifa Tanger • Tarifa (Espagne) • Hypermétropie -

Compétition longs métrages

2023 • IDFA - International Documentary Festival Amsterdam • Amsterdam (Pays-Bas) • Luminous

2023 • Mostra Internacional del Cinema • Sao Paulo (Brésil) • Sélection

2023 • FESPACO - Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou • Ouagadougou

(Burkina Faso) • Étalon d’or du meilleur film documentaire

Une histoire du franc CFA, l’argent, la liberté

Dimanche 3 Novembre - Le Scènacle - 5€

Réalisé par Katy Léna NDIAYE

2022 – Documentaire - Sénégal – 1h30 mn

1960 amorce la fin des empires coloniaux sur le continent africain. La France disparait de la carte… en théorie seulement. Le franc CFA, monnaie rattachée au Trésor Français depuis ses origines, circule toujours sur la quasi-totalité de ses anciens territoires au Sud du Sahara. Adossé aujourd’hui à l’euro, il offre non seulement à la France, mais également à ses partenaires de la zone euros un accès privilégié et aisé aux marchés africains. Sur la scène diplomatique le système CFA confère un rôle central à Paris qui est perçue et pose en « Garant », « Intercédant » pour la communauté internationale. Quatorze États conservent encore ce curieux héritage. Quelles en sont les raisons ? Au bout de l’Histoire, il y a la Fable.

Festivals

Compétition Internationale – Amsterdam (Pays-Bas), 2023

FESPACO Compétition Long Métrage Documentaire, 2023

Cinéma du réel – Programmation spéciale / Des nouvelles de l’Afrique documentaire, Paris, 2023

Compétition Long Métrage de Koudougou Doc, Burkina Faso – 2023

Hot Docs Canadian International Documentary Festival – 2023documentaire, Paris, 2023

Compétition Long Métrage de Koudougou Doc, Burkina Faso – 2023

GRACIA, LA MESSI DE BANGUI

Samedi 2 Novembre - Le Scènacle - 5€

Réalisé par Leila Thiam

2023 – Documentaire – Centrafrique – 52 mn

A 18 ans, Gracia n’a qu’un rêve : jouer au football. Sa passion ne va pas sans conflits avec son entourage, car le football féminin est loin de faire l’unanimité en Centrafrique. Les filles y sont souvent traitées de « Koli-Wali » : mot à mot « mi-homme mi-femme » : de garçons manqués. Gracia bataille avec sa mère qui voudrait lui faire porter la jupe et accomplir les tâches ménagères dévolues aux femmes. Elle fuit aussi le lycée où l’on menace de la renvoyer. Peu importe. Elle n’a pas de temps à perdre pour cela. Jouer, cela seul compte pour elle.

Campus Monde

Lundi 4 Novembre - Le Scènacle - 5€

Réalisé par N'Tifafa Y.E. Glikou

2023 - France-Sénégal-Bénin – 53 mn

Il était la fois où la jeunesse au Sud cherchait à voyager, celle voulant croire que partir était l'unique solution... À Abidjan, au sein du cabinet de conseil en "immigration intelligente" Campus Monde, de jeunes Ivoiriens sont orientés et formés pour naviguer habilement à travers les épreuves exigées par les ambassades occidentales octroyant les visas.

FESTIVALS

Visions du Réel - Nyon, Suisse - 2024

Cinémas d'Afrique - Lausanne, Suisse - 2024

Les États Généraux du Documentaire - Lussas, France - 2024

Afrique en Vision - Bordeaux, France - 2024

PRIX

Visions du Réel - Nyon, Suisse - 2024 / Prix du Meilleur Documentaire en Compétition Internationale

Moyen-métrages

À l'ombre des collines

Dimanche 3 Novembre - 16h - Le Scènacle - 5€

Réalisé par Laëtitia Gaudin-Le Puil et Anne Jochum

2023 - France – Rwanda –1h23 mn

Le documentaire suit les différentes interactions qu’a le jeune Amani avec des enfants défavorisés de Kigali et leurs familles. Il fait auprès d’eux de la prévention contre les idées reçues sur les Hutus et les Tutsi, ces catégories raciales diffusées par l'ancien colonisateur belge, et leur enseigne l’histoire du génocide en les faisant dialoguer avec des survivants. En outre, avec ses collègues, il propose aux enfants des activités ludiques telles que la danse ou le chant pour que les enfants tissent des liens entre eux. La caméra suit également Amani lors de réunions avec d’autres animateurs du centre afin de discuter des actions à mettre en place pour sortir certains enfants vivant au sein de familles maltraitantes.

Quelques pistes : Ce documentaire, en faisant également intervenir différents survivants du génocide, met en lumière la difficulté de se reconstruire après celui-ci, mais aussi la difficulté de rétablir une communauté déchirée. La question du pardon est au cœur de cette reconstruction. Ainsi, le documentaire oppose plusieurs visions, celle d’Amani et ses collègues qui ont trouvé une façon de pardonner aux bourreaux et celles de survivants, notamment les plus âgés, qui ont été témoins du massacre de leur proche et qui ne veulent ou n’arrivent pas à pardonner.

À Nyamirambo, quartier pauvre et cosmopolite de la dynamique capitale rwandaise, Amani, 31 ans, a créé un programme pour accompagner les enfants et leurs parents vulnérables. Rescapé du génocide des Tutsi, le jeune homme sait que les inégalités sociales et les traumatismes peuvent être le terreau d’une idéologie qui, malgré la politique de réconciliation nationale, près de 30 ans après les massacres, tourmente encore les Rwandais. Convaincu de la nécessité de cet engagement, avec ses amis bénévoles, Amani ne ménage pas ses efforts pour bâtir, avec peu de moyens, une société apaisée.

Une rencontre décisive : À L’OMBRE DES COLLINES est le fruit d’une rencontre décisive : celle, en 2017 au Rwanda, de la coréalisatrice Laëtitia Gaudin-Le Puil avec Amani, un jeune homme mobilisé auprès des enfants vulnérables d’un quartier populaire de Kigali, dans l’enceinte du centre Gisimba, là où le Juste Damas Gisimba a sauvé 398 Tutsi en 1994. En observant Amani et les bénévoles de son programme est né la volonté de documenter une génération volontaire, ambitieuse, prête à relever les nombreux défis du pays, 30 ans après le génocide.

Le Rwanda sous un nouveau jour : Le Rwanda est ici décrit de manière inattendue, avec ses failles et ses forces, dans l’immersion d’un quotidien, sans commentaire, ni interview pour permettre au spectateur d’observer, ressentir, tenter de comprendre… On y découvre le quartier populaire de Kigali où Amani déploie son programme mais aussi les quartiers cossus qui poussent comme des champignons, au gré de la demande et des opportunités. Parfois surnommé la « Petite Suisse de l’Afrique », ou le « Singapour africain», le Rwanda va vite, dopé par l’énergie d’une génération ambitieuse et d’une diaspora de retour au pays animée par un désir de succès économiques.

Un tandem de réalisatrices bretonnes : Résidant à Locquénolé, Anne Jochum a réalisé et monté plus d’une vingtaine de documentaires autour des questions de l’enfance, de l’adolescence et de la construction de l’être humain. Elle puise dans le quotidien de vies ordinaires pour interroger de grands enjeux sociaux et sociétaux.

Basée à Plouguerneau, Laëtitia Gaudin-Le Puil a le goût des histoires, le plaisir de les écrire et d’éclairer des personnalités qui sortent des radars de l’actualité. Ancienne journaliste de presse écrite, réalisatrice, autrice, elle tient le carnet de ses rencontres pour «d’éventuels futurs films». Elle aime les sujets incarnés qui racontent l’époque et donnent la parole aux oubliés.

À L’OMBRE DES COLLINES est leur deuxième film tourné ensemble.

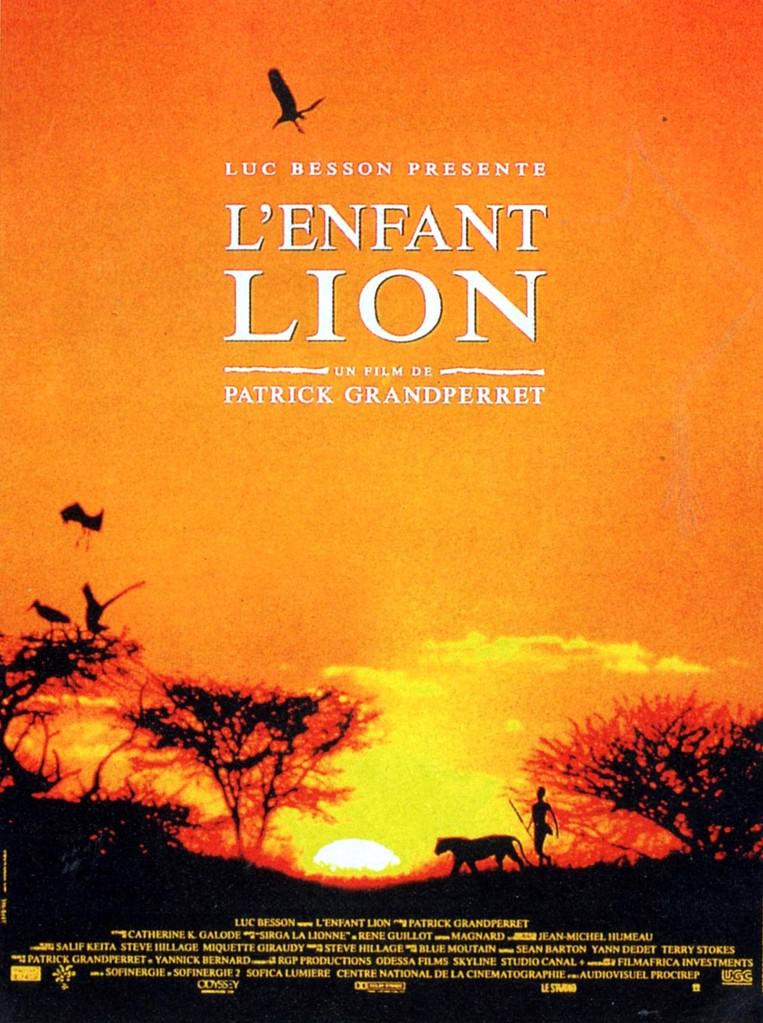

Afri-mômes : L'enfant lion

L'enfant lion

Réalisé par Patrick Grandperret

France / Burkina-Faso / Côte d’Ivoire – 1h28

dimanche 3 novembre/11h/Le Scénacle, entrée gratuite

Sortie en salle le 16 juin 1993 et repris le 4 décembre 2013

Avec Mathurin Zinze, Sophie-Veronique Toue Tagbe, Salif Keïta

Deux enfants africains, Oulé et son amie Léna, sont vendus comme esclaves à un puissant seigneur des hautes terres. Léna raconte...

Au village de Pama, sur les terres de Baoulé, hommes et lions vivaient en paix, les premiers sous la protection des seconds. Le même jour, naquirent Oulé, fils du chef Moko Kaouro, et Sirga, fille de Ouara la reine des lions. La brousse décida qu'ils seraient frère et soeur...

Adaptation

L’Enfant lion est l’adaptation du roman de René Guillot intitulé "Sirga la lionne". Patrick Grandperret a adapté une seconde fois une oeuvre de l’écrivain : Le Maître des éléphants (1995).

Origine du projet

Patrick Grandperret a lu "Sirga la lionne" alors qu’il était enfant. Il a retrouvé le livre chez ses parents plusieurs années plus tard et l'a lu à sa fille. A la fin, celle-ci a demandé : "Plutôt que de faire des films que personne ne va voir, si tu racontais cette histoire ?". A ce moment-là, le réalisateur a eu envie de mettre en scène ce conte africain.

Un tournage de longue haleine

Le tournage de L'Enfant lion dura vingt-cinq semaines, étalées sur une année et en quatre fois, au gré des conditions climatiques dans les pays qui prêtèrent leurs décors, en l'occurrence le Zimbabwe pour les grandes scènes d'animaux, le Maroc (avec le palais du prince, à vingt-cinq kilomètres de Marrakech, là même où Martin Scorsese avait tourné quelques scènes de La Dernière tentation du Christ), le Niger pour la scène du marché aux esclaves, et bien sûr la Côte d'Ivoire, où fut construit entièrement le village, sur un plateau couvert de broussailles et où furent recrutés les deux enfants interprètes du film.

"Luc Besson présente"

"Luc Besson présente" indique l'affiche et le générique de L'Enfant lion, ce qui implique de la part du célèbre réalisateur du Grand Bleu non pas une participation à la production, mais une caution amicale doublée de suggestions pour le montage final. Patrick Grandperret avait "cadré" le premier court métrage de Luc Besson, qui lui-même avait ensuite été assistant de Grandperret.

Sous le signe du Lion

Parce qu'il n'y a plus un seul lion en Côte d'Ivoire et parce qu'il n'était également pas concevable d'utiliser des animaux autres que dressés, c'est Thierry Leportier (qui avait fait preuve de son professionnalisme dans Roselyne et les Lions) qui a fourni et dirigé les sept fauves qui ont tourné dans L'Enfant lion.

Récompense

L’Enfant lion a reçu le Prix de la Jeunesse à la 46ème édition du Festival de Cannes en 1993.

Patrick Grandperret, né le 24 octobre 1946 à Saint-Maur-des-Fossés et mort le 9 mars 2019 dans la même ville, est un réalisateur, acteur, scénariste et producteur français. Il se définit comme ayant été « assistant, scénariste, cadreur, producteur, inventeur d'outils et d'alliances qui lui ont fait faire de surprenantes transversales »

Après ses études, passionné de sports mécaniques, il fréquente les circuits de moto et devient photographe des circuits. En 1974, il réalise son premier documentaire, La Coupe Kawasaki, sur la compétition dont il a disputé les épreuves entre 1972 et 1973. Il promène ensuite son appareil sur les plateaux de tournages et devient assistant-réalisateur. Il rencontre le réalisateur Maurice Pialat qu'il assiste sur le tournage de deux films : Passe ton bac d'abord (1979) et Loulou (1980). La collaboration est houleuse mais formatrice pour Patrick Grandperret qui compare son travail à celui d'un mercenaire.

En 1981, il réalise son premier long métrage, Court circuits, dont l'intrigue se passe dans le milieu des motards qu'il connaît bien. On peut noter que lors de ce tournage, Patrick Grandperret a fait débuter un jeune assistant, Luc Besson. Il se lance aussi dans la production avec ses amis avec qui il forme une bande : Jean-Pierre Sentier, Jean-François Stévenin, Claude Faraldo. Sept ans plus tard, il réalise son deuxième film, Mona et moi, inspiré par la vie de son ami Simon Reggiani. Le film lance la carrière d'Antoine Chappey. Puis, en 1993, suit L'Enfant lion, récit picaresque africain, adaptation de René Guillot entre Niger, Côte d'Ivoire, Maroc et Zimbabwe. Le film est coproduit par Luc Besson que Grandperret avait fait débuter comme assistant lors du tournage de Court circuits. Malgré le succès du film (1,1 million d'entrées), Patrick Grandperret en ressort endetté, ce qui le pousse à accepter un film de commande en 1995, Le Maître des éléphants, avec en vedette Jacques Dutronc, également avec l'Afrique comme cadre. L'année suivante il renoue avec Dutronc et l'Afrique pour réaliser Les Victimes, adaptation d'un thriller de Boileau-Narcejac, mais l'échec du film l'écarte du monde du cinéma.

Patrick Grandperret continue la réalisation, mais à la télévision : pour Yves Rénier (Commissaire Moulin) ou Bernard Tapie (Commissaire Valence). Après le milieu des courses de moto puis le monde des marginaux, il s'intéresse à l'Amérique latine, réalisant des téléfilms ayant pour cadre sa nouvelle passion : Couleur Havane et Inca de Oro. Il accepte ensuite la proposition de la productrice Sylvie Pialat d'adapter un scénario de son défunt mari inspiré d'un fait divers violent et qui n'avait jamais pu aboutir. Ainsi, en 2006, sort Meurtrières, qui met un terme à dix ans d'absence au cinéma pour Patrick Grandperret. Le film est un succès critique, avec notamment un prix au festival de Cannes, et lance la carrière de Céline Sallette, mais son échec commercial le renverra vers la télévision.

Malade, Patrick Grandperret co-réalise avec sa fille Émilie, un dernier film en 2016, Fui Banquero, avec lequel il retrouve sa thématique d'Amérique latine, mais la sortie se fait de façon quasi confidentielle. Son œuvre fera l'objet d'une rétrospective à la Cinémathèque française du 24 juin au 3 juillet 2016

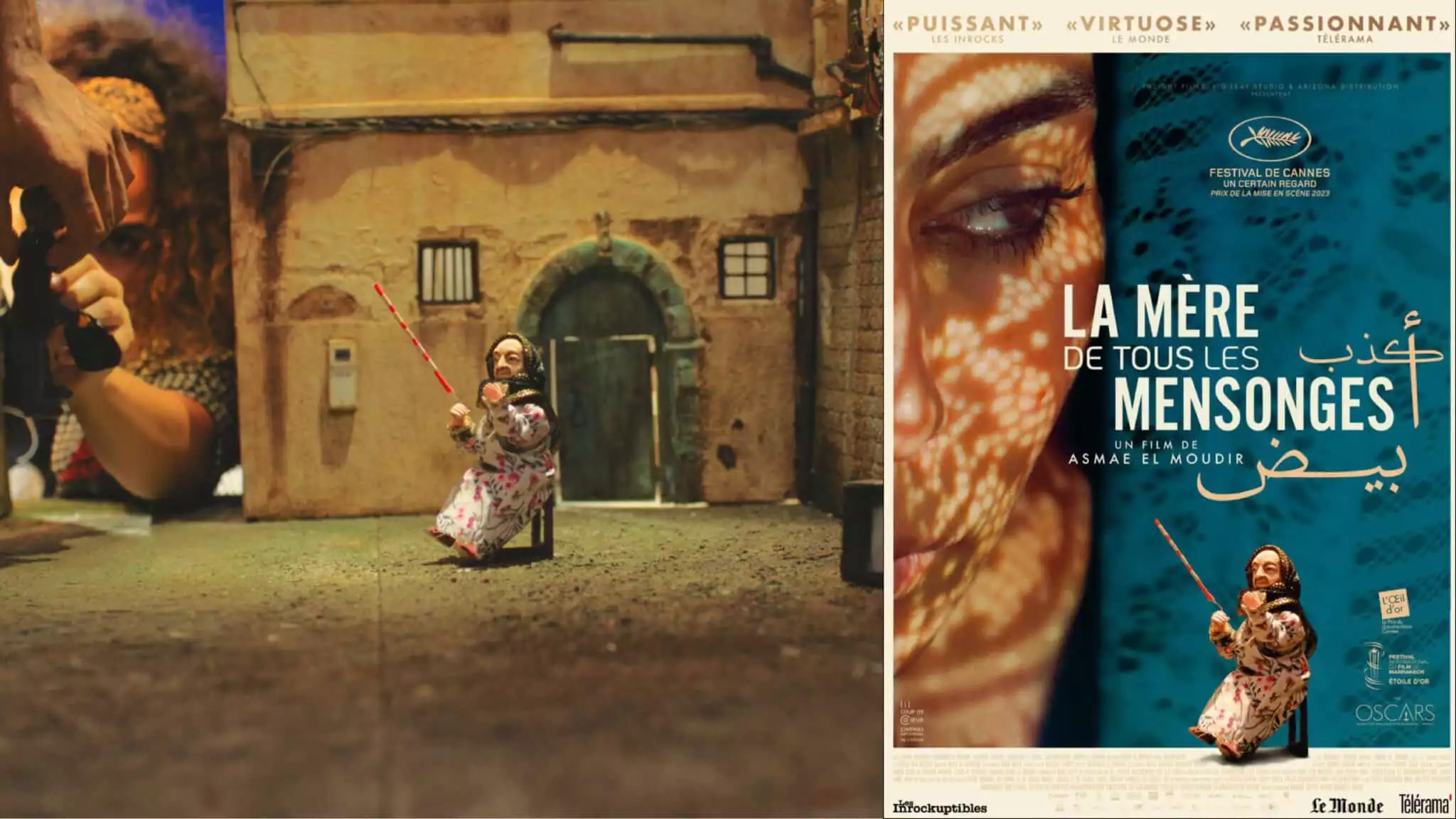

Documentaire : La mère de tous les mensonge

Séance spéciale

jeudi 7 novembre à 20h30 au HJT Les Oiseaux, entrée libre

Réalisé par Asmae El Moudir

Maroc- 2023 - Documentaire – 1h37 mn – VOSTFR – sorti le 28 février 2024

Titre original Kadib Abyad

Casablanca. La jeune cinéaste Asmae El Moudir cherche à démêler les mensonges qui se transmettent dans sa famille. Grâce à une maquette du quartier de son enfance et à des figurines de chacun de ses proches, elle rejoue sa propre histoire. C'est alors que les blessures de tout un peuple émergent et que l’Histoire oubliée du Maroc se révèle.

Auréolé du prix de la mise en scène de la section Un certain regard à Cannes 2023, le documentaire très original d’Asmae El Moudir a récolté moult distinctions de par le monde dont l’étoile d’or au festival de Marrakech.

Nous l’avions signalé dans notre premier article sur les films de Cannes : alors que les réalisateurs mettent généreusement en scène le courage des femmes, les réalisatrices se coltinent leur part sombre et la complexité de leurs relations avec leurs mères. Contrairement aux assignations, leurs réactions ne sont pas naturelles et la politique détermine intimement leur devenir.

C’est le cas de ce film au titre évocateur ! Au moment du déménagement de ses parents, triant ses vieilles affaires, Asmae El Moudir découvre qu’ils n’ont d’elle enfant qu’une seule et unique photo ! Elle ne s’y reconnaît pas, et se met à enquêter. Une figure tutélaire se dégage, sa grand-mère terrorisante, qui avait imposé le silence et interdit les photographies, ne laissant que ce qu’elle ne pouvait restreindre : les souvenirs. Seule la mémoire orale pouvait restaurer des archives et aller au-delà des omissions et des petits mensonges familiaux, ces « mensonges blancs » du titre original, des « mensonges légers ».

Cela risquait de donner un documentaire comme on en voit tant : la parole recueillie des membres de la famille et corrélativement la difficulté de connecter avec ce qui paraît lointain car trop singulier. Il fallait donc un dispositif original. Le père est en la matière d’une grande aide : ayant travaillé en tant qu’artisan et restaurateur de bâtiments anciens, il adore les miniatures et reconstruit carrément leur quartier de Casablanca tout en modelant les membres de la famille. Eclairé par des ampoules et des lampions, le tout est très vivant.

Puisque le décor était construit et que les personnages existaient, il fallait leur donner corps. Les miniatures ont leur double : les personnes réelles, qui réagissent. En parallèle, la voix intime de la réalisatrice rebondit à travers des archives sur le drame que fut pour sa famille la violente répression des émeutes de la faim de juin 1981 qui fit 600 morts. Un secret émerge peu à peu, une mémoire interdite se construit, à la fois personnelle, familiale et historique face au mur du silence, alors qu’on sait à quel point les heures sombres du régime d’Hassan II ont marqué l’Histoire marocaine.

Le récit est à la première personne, car le « je » a été bafoué. Asmae El Moudir a réalisé ce film au sortir d’une période de dépression : il est en soi une thérapie. Parler d’épisodes passés qui lui ont été transmis lui permettait de faire un travail sur soi, de se resituer dans l’histoire de sa famille et de faire transiter l’émotion par les personnages. Il ne s’agissait pourtant pas de diaboliser les femmes de l’ancienne génération mais de comprendre ce qui les a amenées à de tels comportements. Voici donc qu’à l’histoire familiale se mêle la grande Histoire, elle qui a fait le lit des violences et des préjugés. Et que pour exprimer l’intime, le documentaire se fait fiction.

Le spectateur est dès lors, comme dans le théâtre épique de Brecht, confronté au dispositif d’un film en train de se faire plutôt que plongé dans un récit. Cette artificialité construit la distance qui permet de penser et débattre car rien n’est asséné. Chaque personnage peut être remis en cause pour en ouvrir les contradictions. Les réactions violentes de la grand-mère sont tournées en dérision, même lorsqu’elle écoutait à travers les murs pour démasquer les opposants au roi qu’elle idolâtrait ! Cette pointe d’humour participe de la distanciation qui ne permet pas seulement de prendre la parole mais de faire en sorte que cette parole soit entendue et ressentie. D’où la liberté que le film prend avec la temporalité dans de signifiants allers-retours.

Ce dispositif est polyphonique, l’irrationnel ou l’illogique sont bienvenus, les points de vue varient, les certitudes vacillent. Cette recherche formelle forge un décalage qui recadre, une nouvelle esthétique documentaire apte à rendre compte d’un vécu complexe sans tomber dans les pièges du discours sûr de lui.

Là est la clef de la réussite du film et de son impact. Il rend visible ce qui n’a pas d’image et, ce faisant, rend possible le partage. Il orchestre par sa créativité la libération de la parole dans la famille, sa mémoire et donc peut-être aussi sa thérapie. Il fallut dix ans de travail à Asmae El Moudir pour aboutir à ce film sans scénario. La parole et l’image prennent du temps.

Olivier Barlet – Africultures.

Documentaires

Documentaires en compétition :

- Une histoire du franc CFA, l’argent, la liberté

- Togoland

Documentaires hors-compétition :

- Kumva, ce qui vient du silence